Лаборатория общей и инженерной сейсмологии

![Рис. 4. Схема сейсмотектонических деформаций литосферы Центральной и Восточной Азии. Стереограммы средних фокальных механизмов (графическое представление среднего тензора сейсмического момента, или сейсмотектонической деформации), показаны в проекции верхней полусферы (1–3); затемнены области расположения осей удлинения, для глубоких землетрясений (h>50 км) области имеют более темный цвет; точками (светлыми и темными) обозначены выходы осей среднего механизма. Преобладающие деформационные режимы показаны сходящимися и расходящимися стрелками (1–3): 1 – близгоризонтальное укорочение (а), с небольшой сдвиговой составляющей (б); 2 – близгоризонтальное удлинение (а), с небольшой сдвиговой составляющей (б); 3 – сдвиг с небольшим укорочением (а) или удлинением (б); 4 – направления сейсмотектонических деформаций регионального уровня; 5 – области однородного деформирования; 6 – направления сейсмотектонических деформаций глобального уровня. Географическая основа с упрощениями заимствована из [http://www.geomap.org].](typo3temp/pics/c2a5d1af07.jpg)

- Рис. 4. Схема сейсмотектонических деформаций литосферы Центральной и Восточной Азии. Стереограммы средних фокальных механизмов (графическое представление среднего тензора сейсмического момента, или сейсмотектонической деформации), показаны в проекции верхней полусферы (1–3); затемнены области расположения осей удлинения, для глубоких землетрясений (h>50 км) области имеют более темный цвет; точками (светлыми и темными) обозначены выходы осей среднего механизма. Преобладающие деформационные режимы показаны сходящимися и расходящимися стрелками (1–3): 1 – близгоризонтальное укорочение (а), с небольшой сдвиговой составляющей (б); 2 – близгоризонтальное удлинение (а), с небольшой сдвиговой составляющей (б); 3 – сдвиг с небольшим укорочением (а) или удлинением (б); 4 – направления сейсмотектонических деформаций регионального уровня; 5 – области однородного деформирования; 6 – направления сейсмотектонических деформаций глобального уровня. Географическая основа с упрощениями заимствована из [http://www.geomap.org].

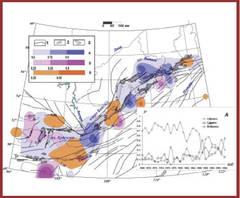

- Рис. 3. Сейсмотектоника литосферы Байкальского региона по данным о сейсмических моментах сильных землетрясений с 11≤ Кр ≤14, произошедших в 1968–1994 годы. Карта изолиний и графики среднегодовой вероятности реализации Р толчков-сбросов, сдвигов и взбросов РN сдвигов РS и взбросов РR, соответственно.

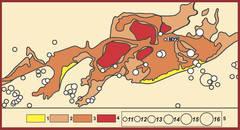

- Рис. 1. Карта-схема эпицентров землетрясений и сейсмического риска территории Муйской впадины. 1–4 – максимальные ускорения и преобладающие частоты на случай сильных землетрясений для мерзлых и талых грунтов – соответственно: 1) 180 и 210 см/с2; 2,7 и 2,6 Гц, 2) 210 и 410 см/с2; 1,76 и 2,6 Гц, 3) 210 и 320 см/с2; 1,76 и 1,1 Гц, 4) 170 и 360 см/с2; 1,47 и 1,07 Гц, 5 – энергетический класс землетрясений.

Заведующий лабораторией -доктор геолого-минералогических наук Василий Ионович Джурик.

Численность лаборатории - 24 человека, из них 3 доктора и 7 кандидатов наук.

Лаборатория сейсмологии была создана в 1963 г. профессором А.А. Тресковым, организатором службы инструментальных сейсмических наблюдений и главой Сибирской сейсмологической школы. Лаборатория инженерной сейсмологии была создана в 1970 г. доктором геол.-мин. наук О.В. Павловым, координатором комплексных геолого-геофизических исследований сейсмической опасности трассы БАМ и других промышленных и гражданских объектов Восточной Сибири и Монголии. До слияния лабораторий заведующими были к.ф.-м.н. В.М. Кочетков (лаборатория сейсмологии), к.ф.-м.н. А.В. Солоненко (лаборатория физики землетрясений), к.т.н. В.А. Потапов (лаборатория инженерной сейсмологии).

Основные научные направления исследований лаборатории:

Лаборатория проводит исследования по фундаментальным и прикладным разделам сейсмологии. Они включают проблемы очаговой сейсмологии, сейсмического режима, количественной оценки сейсмичности, сейсмическое районирование разной степени детальности, изучение динамики сейсмических волн в структурно-неоднородных средах и прогноз сейсмических воздействий на грунты и сооружения.

Наиболее существенные результаты получены в изучении энергетических характеристик и полей напряжений очагов, закономерностей развития сейсмического процесса в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе, нелинейных эффектов в очаговых и дальних зонах землетрясений, тонкой пространственно-временной структуры волновых полей в неоднородной геологической среде, инженерной сейсмики криолитозоны.

В прикладных исследованиях наиболее значимы разработка и адаптация новых приемов оценки динамической устойчивости и неразрушающего контроля грунтов и сооружений, внедрение квазисейсмических источников в инженерную сейсмологию и в прогноз сейсмических воздействий.

Лаборатория проводит инженерно-сейсмологические исследования техногенного воздействия на криолитозону, с выявлением влияния глубинных и приповерхностных неоднородностей земной коры на исходные сейсмические сигналы и с изучением динамики сейсмического состояния урбанизированных территорий. Созданы основы нового направления в геофизике - сейсмика криолитозоны, в котором разрабатываются методы прогноза сейсмических воздействий в условиях криолитозоны и изучается динамика сейсмического риска при глобальных изменениях температуры.

Разработаны методы восстановления сигналов сильных землетрясений по их афтершокам, реализован прогноз спектров колебаний скальных грунтов при сильных землетрясениях, проводятся исследования очаговых зон сильных землетрясений, оцениваются их динамические параметры и сейсмическая опасность территорий освоения Монголо-Сибирского региона.

Лаборатория тесно сотрудничает с сейсмологическими организациями Монголии, Китая, с подразделениями ОИФЗ РАН, институтами СО РАН. На базе лаборатории проводится подготовка студентов факультета геологии, геоинформатики и геоэкологии ИрГТУ по сейсмологии в рамках программы «Интеграция».

Перспективы развития и углубления научных исследований лаборатории связаны с оснащением цифровыми многокомпонентными сейсмическими станциями, с созданными в лаборатории основами инженерной нелинейной сейсмологии, с подходами к анализу сейсмического процесса с позиций взаимообусловленности событий в структурно-неоднородной коре Байкальской рифтовой зоны.

По состоянию на январь 2010 года